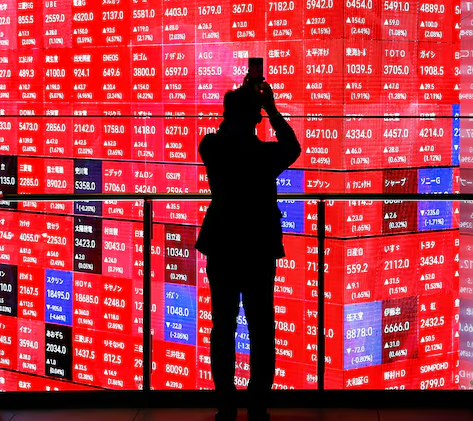

윤석열 정부의 밸류업 정책이 1년을 맞았지만 성적표는 초라하다. 정부는 지난해 2월 ‘코리아 디스카운트(한국 증시 저평가)’ 해소를 목표로 밸류업 정책을 내놨다. 일본 증시가 장기 침체에서 벗어나면서 외국인 투자자금이 몰리고, 주가가 상승세를 타자 이를 모델로 삼은 것이다. 하지만 기대와 달리 코스피 지수는 1년간 2.84% 하락했다. 같은 기간 일본 닛케이지수는 30% 가까이 상승했다. 문제는 단순한 주가 변동이 아니다. 정책 설계의 철학과 실행의 방식에서 이미 차이가 벌어졌다.

일본은 주가를 끌어올리는 데 급급하지 않았다. 아베노믹스의 세 번째 화살인 ‘장기 성장전략’의 일환으로 기업 지배구조 개선에 집중했다. 이는 단기 투자 유치가 아닌 구조 개혁을 통한 기업가치 상승을 목표로 한다. 외국인 투자자들이 일본으로 몰린 것도 이 때문이다.

2020년 8월, ‘가치투자의 귀재’ 워런 버핏이 일본 5대 종합상사 지분을 각각 5% 이상 사들인 건 단순한 투자가 아니었다. 일본 종합상사는 글로벌 자원 거래의 핵심 주체이자 대기업 집단의 지주회사 역할을 겸한다. 이들이 변화의 중심에 서 있다는 점에 버핏은 주목했다. 그가 투자를 시작한 이후 5년간 닛케이225 지수는 29.25% 상승했다.

버핏의 투자는 지배구조 개혁의 추동력이 됐다. 일본 금융청은 스튜어드십 코드를 개정해 기관투자자의 책임을 강조했고, 도쿄증권거래소는 주가순자산비율(PBR)이 낮은 기업에 자발적 가치 개선을 요구했다. 교차지분과 중복상장은 빠르게 줄었다. 일본 상장사의 중복상장 비율은 2014년 9.7%에서 2023년 6.6%로 감소했고, 교차지분 비율은 50%에서 10%대로 하락했다.

한국은 정반대다. 정부가 밸류업을 선언했지만 지배구조 개선은 뒷전이다. 상장사의 중복상장 비율은 18.43%(2024년 2분기)로 일본보다 세 배 이상 높다. 상호출자도 일부 대기업에만 제한돼 있다. 핵심은 상법 개정이다. 이사의 주주 충실의무조차 명시돼 있지 않은 한국 상법은 기업의 가치 경영을 제약한다. 일본도 상법에 관련 조항이 없지만, 법원 판례는 지배주주 일변도의 판결을 내놓지 않았다.

더스쿠프가 앞서 1편에서 조명한 상법 개정은 결국 코리아 디스카운트 해소의 출발점이다. 일본처럼 철저한 구조 개혁 없이는 정책의 외양만 닮았을 뿐 결과는 따라갈 수 없다. 일본조차 서구권 기준에서는 여전히 미진하다는 평가를 받는다. 윌리엄 블레어는 “일본은 대부분 개발도상국보다도 뒤처져 있다”고 밝혔다.

증시 밸류업은 단순한 투자 정책이 아니다. 이는 중산층을 만드는 데 결정적이다. 미국처럼 증시가 꾸준히 우상향할 경우, 가계는 부동산 외에도 자산 축적의 기반을 마련할 수 있다. 미국 S&P500 지수는 지난 30년간 연평균 9% 이상 상승했다. 이 기간 미국 가구의 금융자산 중 주식 투자 비중은 3배 증가해 30%에 육박했다. 그 결과 미국 가계 자산은 2019~2022년에만 25% 증가했다.

부동산에만 ‘영끌’하는 사회에서 증시로 자금이 흐르려면 신뢰가 먼저다. 그 시작점은 기업 지배구조의 근본적인 개혁이다. 일본은 그 과정을 통해 주가를 끌어올렸고, 한국은 이를 피상적으로 흉내냈다. 탄핵 이후의 한국, 돌아봐야 할 두 번째 키워드는 ‘진짜 밸류업’이다.

댓글 남기기